Webとサステナビリティの

知見を融合し、

企業価値の最大化へ

サステナビリティ

サイト

構築・制作

支援サービス

戦略立案からサイト構築・運用まで、

貴社に寄り添う伴走型支援で、

真に機能するサステナビリティサイトを実現。

デパートの強み

専門チームが

サステナビリティサイト

構築/リニューアルの

トータルプランを提案

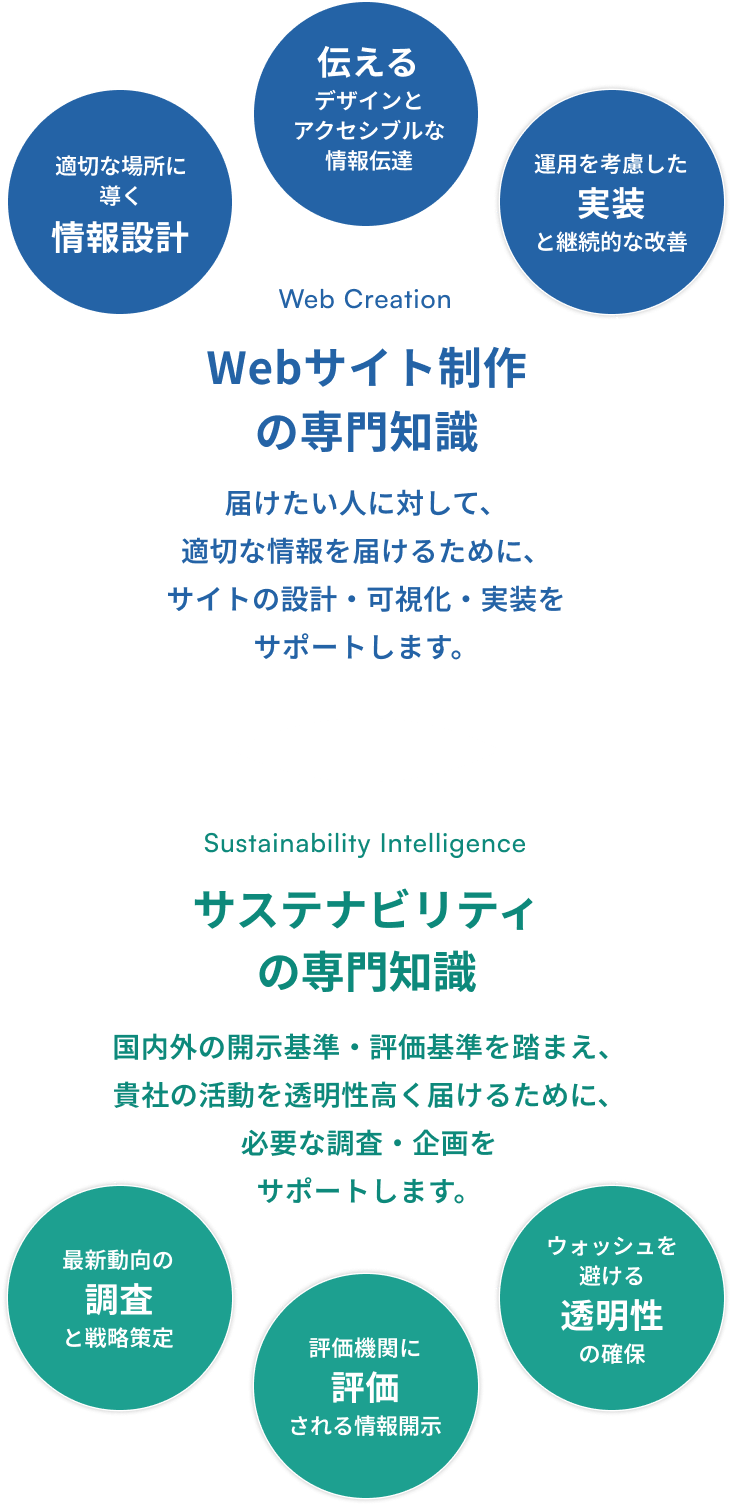

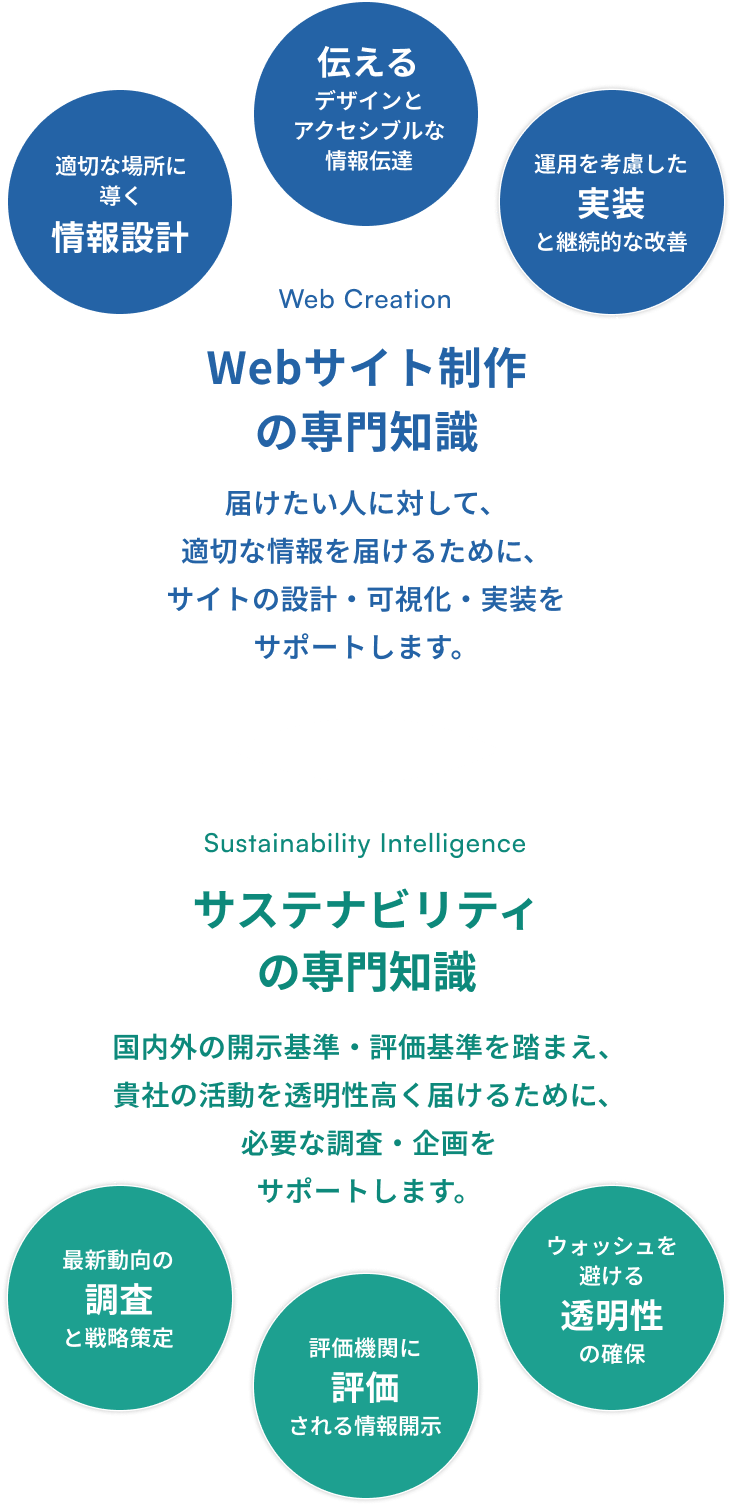

貴社のサステナビリティ戦略を深く理解し、Web上での最適なコミュニケーションへと昇華させるために、

私たちは「Webサイトの専門知識」と「サステナビリティの専門知識」を融合したトータルプランをご提案します。

Webサイト制作の専門知識

届けたい人に対して、適切な情報を届けるために、サイトの設計・可視化・実装をサポートします。

- 適切な場所に導く情報設計

- 伝えるデザインとアクセシブルな情報伝達

- 運用を考慮した実装と継続的な改善

サステナビリティの専門知識

国内外の開示基準・評価基準を踏まえ、貴社の活動を透明性高く届けるために、必要な調査・企画をサポートします。

- 最新動向の調査と戦略策定

- 評価機関評価される情報開示

- ウォッシュを避ける透明性の確保

事前に知ってほしいこと

真に機能するサステナビリティサイトにするには

サステナビリティの重要性が高まるとともに、サステナビリティサイトが担う役割も年々その重要性を増しています。

サステナビリティサイト制作の現状

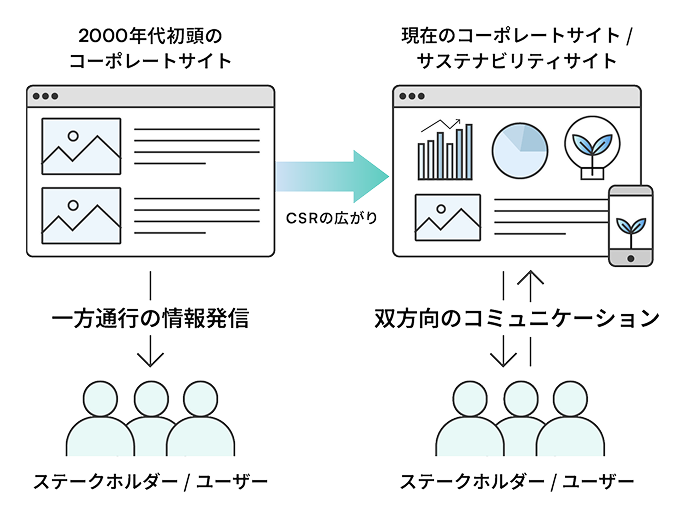

2000年代初頭に、日本中でインターネットが広く普及しました。当時の企業のWebサイトは、パンフレットのデジタル版のような一方的な情報発信にとどまっていました。時を同じくして、世界規模での環境・社会課題への意識が高まり、「持続可能性」への貢献が強く求められるように。いわゆるCSR(企業の社会的責任)という概念が広がり始めた時代です。

そして今、企業のオフィシャルサイト(コーポレートサイト)において、自社が「持続可能な社会」のためにどのような活動をしているのかをオープンに示すサステナビリティサイトは、必要不可欠なものとなっています。また、一方通行の情報発信だけではなく、ステークホルダーと双方向のコミュニケーションが図れるメディアとして、その重要性がより増してきています。

サステナビリティサイトを制作する前に必要なこと

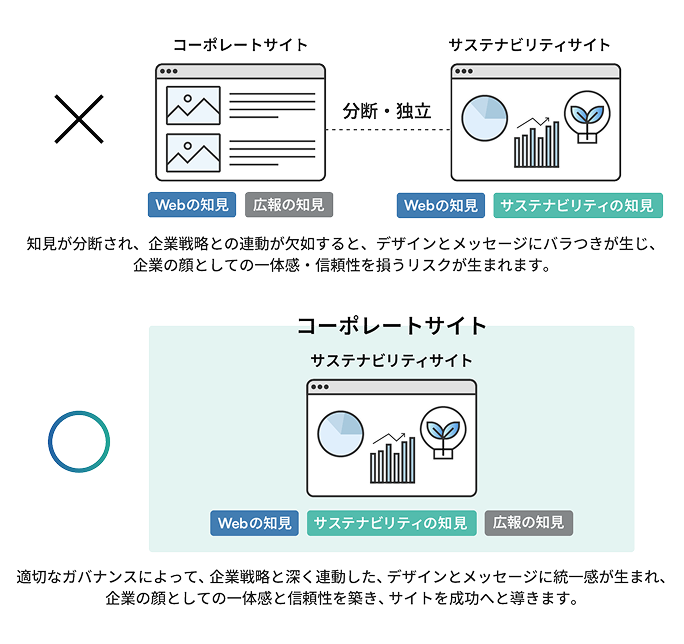

コーポレートサイトは、企業が公式の見解を表明する「企業の顔」です。ニュースメディアやSNSが普及した現代においても、自らの意思でコントロール可能なオフィシャルメディアは、企業にとって非常に重要な役割を担っています。

有事の際の正確な情報発信はもとより、テレビのニュース映像などで企業のWebサイトが映し出されるなど、年々、コーポレートサイトの露出は増加傾向にあり、その信頼性は明らかと言えるでしょう。近年、サステナビリティサイトはコーポレートサイトの中でもとても存在感のあるコンテンツとなっていますが、Webサイト単体で目的を達成できることは少なく、貴社のサステナビリティ活動やその他広報・PR、IR活動といったリアルな活動との組み合わせが重要となります。

サステナビリティサイトを効果的に機能させるためには、適切な運営体制が欠かせません。その鍵となるのは「Webサイト構築・運用の知見」と「サステナビリティの知見」「企業広報の知見」を融合させた体制です。これら三つの専門知識が連携し、一体となって運営することで、サステナビリティサイトは成功へと導かれるのです。

サステナビリティサイトでは、何を意識したらいいのか

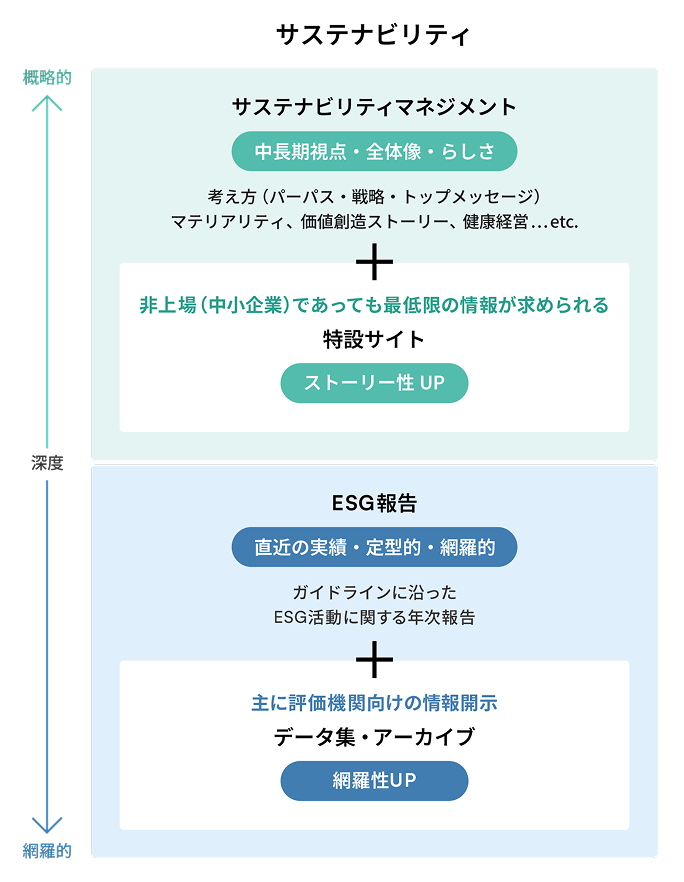

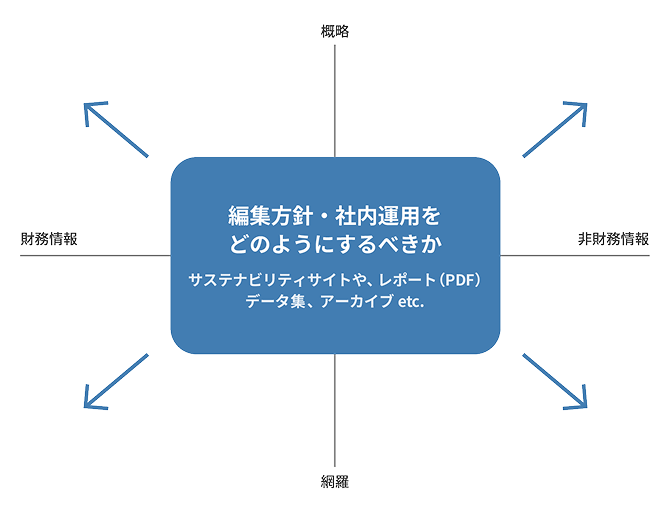

一口に、サステナビリティサイトといっても、そこで何を達成したいかという「目的」によって、情報開示の場所やコンテンツの中身は大きく変わってきます。情報の構造として「サステナビリティマネジメント」と「ESG報告」の2つを意識すると良いでしょう。

「サステナビリティマネジメント」と呼ばれるサステナビリティの方針にあたるコンテンツは、投資家だけでなく、株主、評価機関、一般消費者、求職者、そして従業員や地域社会といった、ステークホルダー全体に向けた発信です。企業としての考え方や価値創造、マテリアリティ(重要課題)といった、貴社のサステナビリティへの根本的な戦略や姿勢、体制などを伝える必要があります。

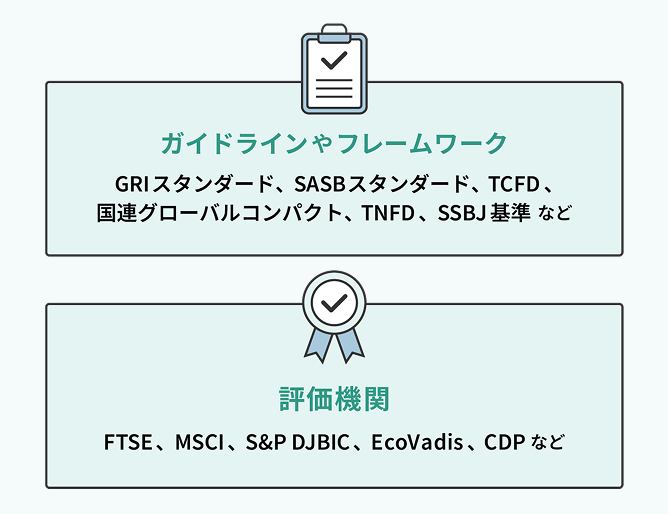

ここでは、企業が社会に対してどのような価値を提供し、どのように持続可能な未来を築こうとしているのかを示す、共感を生むコミュニケーションが必要となります。そのため、直感的で視覚に訴え、幅広い方々に理解しやすいコンテンツを配置することが効果的になります。一方で、「ESG報告」のパートでは、投資家や評価機関に向けた情報開示が中心となり、企業ガバナンスの透明性が強く求められます。ここでは、客観的かつ定量的なデータ、方針、目標、実績が重視されます。そのため、データ集やアーカイブとしての機能を強化し、各種開示フレームワーク(GRIスタンダード、SASB、TCFD、TNFD、SSBJ、CSRD/ESRSなど)に準拠した詳細な情報の整理と配置が不可欠です。

投資家が求めるデータにアクセスできるよう、また、消費者の共感を得られやすいよう、各ユーザーの目的と行動を深く理解した最適な情報設計を行うことが重要になります。詳細なデータや報告書はサイトの深い層で網羅性を確保し、企業のパーパスや具体的なアクションはサイトの浅い層で直感的に伝えるといった工夫が必要となるでしょう。

真に機能するサステナビリティサイトへ

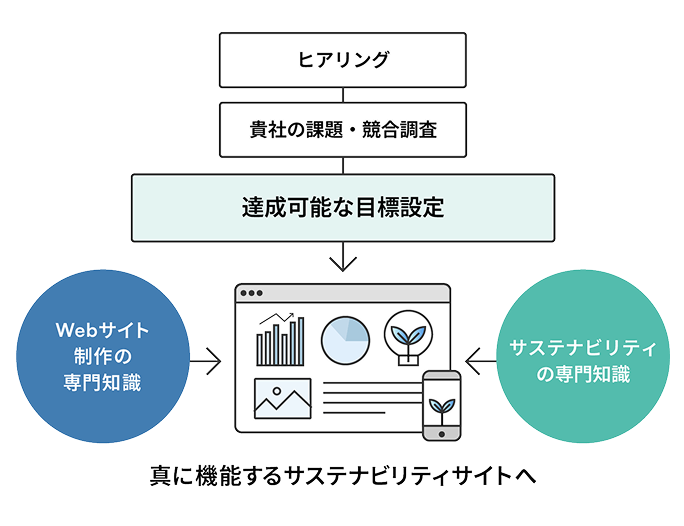

サステナビリティサイトは、貴社が社会に約束する「持続可能性」を体現し、ステークホルダーと「対話」するための重要な資産です。その真価は、サイトが存在するだけでなく、背後にあるサステナビリティ活動とWebサイトの機能が密接に連携し、相乗効果が起きることで発揮されます。Webサイトの情報が単なる「開示義務」ではなく、企業目標の達成に貢献し、具体的な成果をもたらすことが重要です。

サステナビリティを取り巻く状況は常に変化します。法規制やガイドライン、ステークホルダーの期待値の変化に対し、Webサイトも常にアジャストしていくことが求められます。ただし、闇雲な情報開示では成果につながりません。貴社の課題や競合調査を踏まえ、サステナビリティサイトとしての達成可能な目標を明確に定めることが不可欠です。それが、株主の信頼を築き、消費者の心を動かす、真に価値ある情報発信へとつながるでしょう。

よくあるお悩み例

貴社もこのようなお悩みがありませんか?

昨今、サステナビリティ経営は企業の義務であるだけでなく、成長戦略そのものとなりました。

しかし、その情報開示には多くの課題が山積しています。

情報開示の複雑さ

多様なガイドラインへの理解とその対応。内容の充実化と同時に増え続ける情報の保存方法など、その場しのぎの対応に精一杯となってしまって、本来あるべき姿から目を背けてしまっていませんか?

評価されるサイト構築

情報開示のための様々なフレームワークに準拠し、ESG評価機関から実際に評価されるようなサステナビリティサイトを目指したいものの、その実現方法に頭を悩ませていませんか?

周辺開示媒体の整理

統合報告書やデータ集、アーカイブといった周辺にある開示媒体との棲み分けを整理し、Webサイト全体の運用を最適化したいのに、どこから手をつければ良いか困っていませんか?

サイト運用の効率化

サステナビリティサイトの情報量が膨大化しているため、よりスピーディかつ効率的にサイトを更新していきたいのに、現状の運用基盤で負担を感じていませんか?

IR情報開示との連携

コーポレートガバナンス・コード(CGコード)への対応や、内部統制の透明性など、IRで求められる情報開示との連携に苦慮されていませんか?

ウェブアクセシビリティへの対応

2024年4月からの改正障害者差別解消法が施行されたことに伴い、民間企業にも、ウェブアクセシビリティへの対応が求められています。具体的にどのように進めれば良いか分からずお困りではありませんか?

サステナビリティサイトの立ち上げ

これからサステナビリティサイトを立ち上げるものの、ターゲットやゴールが不明確で、具体的にどのような情報を掲載すべきか分からず迷っていませんか?

共感を呼ぶコミュニケーションへの課題

ESG評価機関への対応だけでなく、取引先や求職者、一般消費者といったtoCのターゲットに対して、より共感を持ってもらうために情緒的な要素を含めて発信したいけれど、そのコミュニケーション方法に課題を感じていませんか?

サステナビリティサイトに関することならお気軽にご相談ください。

デパートの

サービス領域

サステナビリティサイトの、

構築/リニューアルをお任せいただけます

貴社のサステナビリティ戦略を深く理解し、Web上での最適なコミュニケーションへと昇華させるために、

私たちは「Webサイトの専門知識」と「サステナビリティの専門知識」を融合したトータルプランをご提案します。

Webサイト制作の専門知識

届けたい人に対して、適切な情報を届けるために、サイトの設計・可視化・実装をサポートします。

- 適切な場所に導く情報設計

- 伝えるデザインとアクセシブルな情報伝達

- 運用を考慮した実装と継続的な改善

サステナビリティの専門知識

国内外の開示基準・評価基準を踏まえ、貴社の活動を透明性高く届けるために、必要な調査・企画をサポートします。

- 最新動向の調査と戦略策定

- 評価機関に評価される情報開示

- ウォッシュを避ける透明性の確保

Webサイト制作の

専門知識

適切な場所へ導く「情報設計」

サステナビリティサイトは、貴社のコーポレートサイトの一部として機能することがほとんどです。そのため、全体の中での位置づけを明確にしながら、投資家が求めるデータアクセスや、消費者が共感するような情報をスムーズに探せるよう、多様なユーザーの目的と行動を深く理解した最適な情報設計を行う必要があります。

複雑な情報を論理的に整理し、どの情報をどの階層に配置するか、どのような導線で結ぶかを戦略的に計画することで、コーポレートサイトやサステナビリティサイトは単なる情報の置き場ではなく、目的達成のための強力なツールへと進化します。

「伝える」デザインとアクセシブルな情報伝達

対象とするサイトのターゲットに合わせて、サイト内コンテンツを最適化し、貴社の活動を的確に可視化します。例えば、投資家や評価機関には網羅性・正確性を重視し、複雑なESGデータやガバナンス情報を正確に可視化します。一般消費者や求職者には理解・共感を求めるコンテンツなど、各ターゲットに合わせて、「インフォグラフィック」や「インタラクティブ」な表現で直感的に理解できるよう提示します。

また、2024年4月の障害者差別解消法改正により、今後企業にとって障がい者に対する合理的配慮の提供がスタンダードな取り組みになることが予想されます。障がいの有無や年齢、利用環境に関わらず、誰もがWebサイトにアクセスし利用できるウェブアクセシビリティを確保するため、調査から構築・報告までサポートします。

運用を考慮した「実装」と継続的な改善

「情報量が膨大化しているため、よりスピーディかつ効率的にサイトを更新していきたい」「レポート(PDF)やデータ集、アーカイブなど、サイトの周辺にある開示媒体との棲み分けを整理してサイト運用を最適化したい」というお悩みにも対応します。

貴社の運用を考慮し、効果的なCMS(コンテンツ管理システム)選定や運用フローの設計により、膨大な情報でもスムーズに更新できる体制の構築や、周辺媒体との連携・棲み分けを最適化し、公開後のアクセス解析に基づいた改善提案や、継続的な保守・運用までサポートします。

サステナビリティの

専門知識

最新動向の「調査」と戦略策定

サステナビリティを取り巻く状況は日々変化します。法規制の改定、新たなガイドラインの登場、そしてステークホルダーの期待値の変化に対し、貴社が常に最適な情報開示戦略を策定できるよう、サステナビリティサイトやレポートに関する独自の調査で市場や競合における貴社の立ち位置を深く分析します。

これにより、変化の速いサステナビリティ情報について、最適な形で情報開示戦略を策定し、Webサイトで競合優位性のある情報発信ができるよう、アドバイスと企画立案を行います。

評価機関に「評価」される情報開示

「情報開示のための様々なフレームワークに準拠したい」「評価機関から評価されるためにサステナビリティサイトを充実させたい」といったお悩みにも対応します。

貴社のサステナビリティ活動を深く理解したうえで、GRI、SASB、TCFD、SSBJなどの主要な開示フレームワークが求める基準に沿った情報開示をご支援します。

また、適切な情報設計とコンテンツ作成を通じて貴社のサステナビリティ活動を網羅的にWebサイト上に落とし込むことで、ESG評価機関からの評価向上が期待できます。

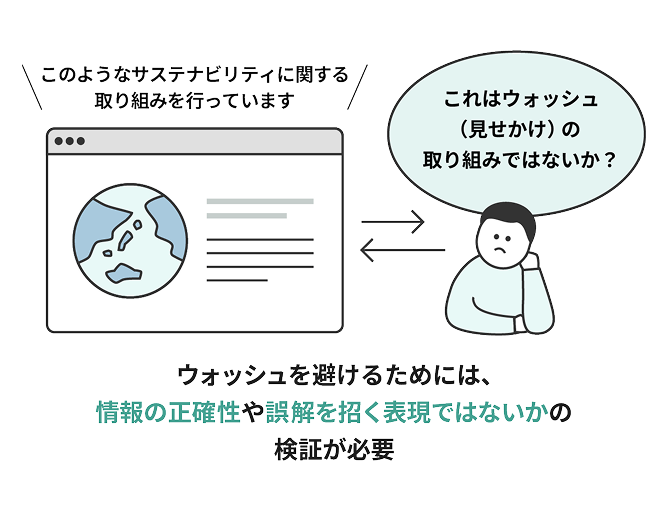

ウォッシュを避ける「透明性」の確保

企業がサステナビリティを語る上で最も避けたいのは、ウォッシュ(見せかけだけの取り組み)と判断されることです。貴社の真摯なサステナビリティ活動が、ステークホルダーに正しく伝わるよう、「透明性」を意識したご提案を行います。

サステナビリティの専門家としての視点から、情報の正確性と信頼性を検証し、誤解を招く表現を排除。常に変化する国際的なサステナビリティの潮流や、より厳しい目が向けられる現状を踏まえ、確かな情報発信をWebサイトで実現します。

サステナビリティサイトに関することならお気軽にご相談ください。

制作計画

一般的なサステナビリティサイト構築をする場合の進め方

貴社との密な連携により、最適なサステナビリティサイト構築を実現します。

お問い合わせ・ヒアリング

まずは貴社の現状課題、サステナビリティ戦略、Webサイトの目的、ターゲットについて深くヒアリングします。貴社のビジネスとコミュニケーションの全体像を把握し、最適なご支援の土台を築きます。

調査・コンサルティング

(1〜2カ月)サステナビリティサイトやレポートに関する独自の調査に加え、グローバル最新トレンド情報やESG評価機関の評価状況に基づき、貴社の現状と市場における立ち位置を深く分析します。

企画・要件定義

(1〜2カ月)貴社のヒアリングを通じて、コンセプト・ターゲット設定、全体構成・特集内容・デザインの提案、掲載情報・項目のアドバイス、月2回程度の編集会議の開催、中期目標の設定を行い、貴社の目的に合わせた最適なコミュニケーション戦略をご提案します。

取材/原稿作成

(1〜2カ月)取材先の選定協力から、取材依頼書・質問項目の作成、カメラマン・ライターによる取材・撮影まで行い、貴社からご支給いただいた原稿も表記統一ルールなどを踏まえてリライトし、必要に応じてヒアリング・資料からの原稿書き起こしや第三者意見の執筆アテンドも実施します。

編集/デザイン

(2〜3カ月程度)図版やイラストの制作を含めコンテンツ全般の制作を行い、支給・作成原稿の整理、構成、表記統一を実施しながら、貴社のレギュレーションに準拠し、UI/UXとウェブアクセシビリティに配慮したデザインを提案し、追加・変更すべき情報のアドバイスや各種ガイドラインへの準拠も徹底します。

実装(コーディング)/リリース

(1〜2カ月程度)HTMLコーディングとアニメーション表現の実装、CMSへの組み込みを行い、ブラウザやデバイステスト・検証を徹底した上で、貴社のサステナビリティサイトを公開します。

テスト・アクセシビリティ検証

(0.5~1カ月程度)サイト公開前には、動作テストに加え、貴社のサイトが誰もがアクセスしやすいアクセシブルなWebサイトであるかを検証します。試験実施ガイドラインに沿った試験の実施(JIS X 8341-3、WCAGなど)に基づき、ウェブアクセシビリティ基準への達成基準リストを作成し、準拠に向けた対応や必要に応じて最終調整を行います。

公開・運用支援

サイト公開後も、貴社のサステナビリティ活動が滞りなくWebで発信できるよう、継続的なサポートも可能です。コンテンツ更新支援、システム保守、アクセス解析に基づいた改善提案、そして定期的なウェブアクセシビリティの監査や報告を通じて、サイトの成果最大化に貢献します。

※上記は一般的なプロセス例です。制作支援プロセスはお客様ごとに異なり、一部の工程のみのご支援を承ることも可能です。

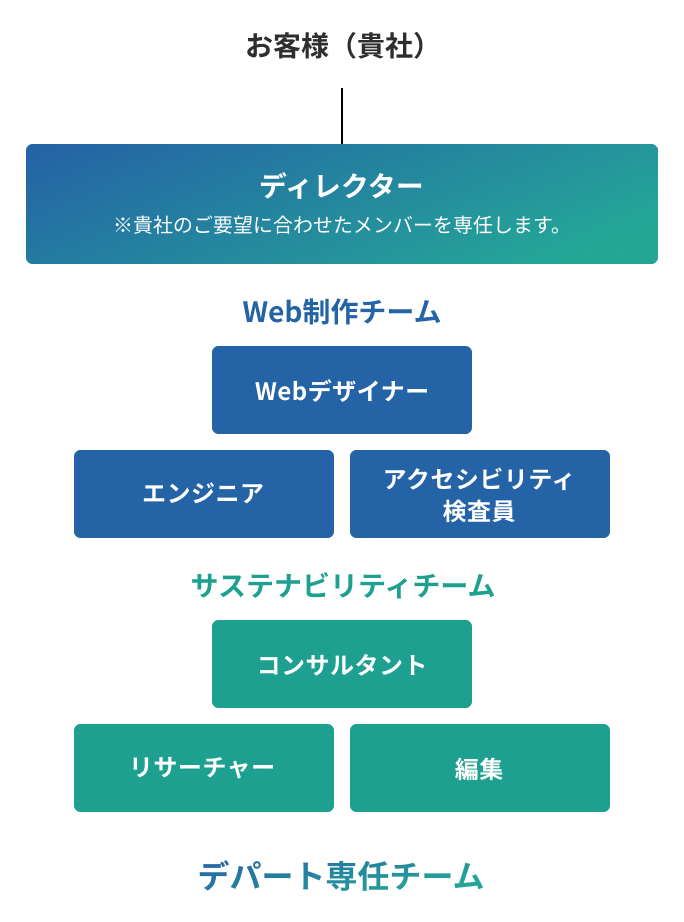

デパートのサステナビリティサポート体制

貴社との密な連携により、最適なサステナビリティサイト構築を実現します。

よくあるご質問

サステナビリティサイトの戦略から構築・運用まで一貫してお任せできますか?

はい、ご安心ください。戦略立案からサイト構築、そして継続的な運用・改善まで、全てお任せいただけます。

株式会社デパートは、貴社のサステナビリティサイトが真に機能するためのサービスを、一気通貫で提供しています。長年培ったWebサイトの設計・デザイン、コンテンツ制作、CMS導入、公開後のアクセス解析に基づく改善提案、ウェブアクセシビリティ対応まで、一貫した体制でWeb制作・運用をサポートします。

サステナビリティに関する深い知見は、オンサイトで常に連携し、ナレッジを共有しているグループ会社の株式会社YUIDEAが担います。貴社の現状を丁寧にヒアリングし、サステナビリティの専門知識と最新動向、ガイドライン(GRI, SASB, TCFD, SSBJなど)に基づいた最適な情報開示戦略をご提案します。これにより、貴社は窓口を一本化でき、複数のベンダーと個別に調整する手間を削減し、コミュニケーションロスなく、プロジェクト全体を効率的に推進することに寄与できるはずです。

もちろん、すでにコンサルティングパートナー様がいらっしゃる場合も、その戦略や方針を深く理解し、連携しながらWebサイト制作・運用をサポートさせていただくことも可能です。

サステナビリティサイト構築する他のベンダーとの違いは何ですか?

株式会社デパートでは、「Webサイトの専門知識」と「サステナビリティの専門知識」を融合した独自の強みで、サステナビリティサイト構築/改修における複雑な課題に応えます。

この融合した強みにより、他のパートナー様に依頼の際に生じやすい課題を解決できます。例えば、一般的なサステナビリティに知見があるコンサルティングパートナー様にご支援を依頼される場合、プロジェクトマネジメントや情報の整理といった上流工程は得意としますが、実際のWebサイトのアウトプットは外部のパートナー様に左右されがちで、品質の担保が難しく、体制が複雑化する傾向にあります。

一方で、一般的なWeb制作会社にご依頼される場合は、デザイン・表現力、Webの制作・運用技術に優れます。一方で、サステナビリティ情報開示に関する深い知見や、専門的なコンテンツの編集力に欠ける可能性があります。また、ウェブアクセシビリティ対応までを一貫して行える会社は多くありません。

株式会社デパートでは、これら両者の課題を解決します。当社のWeb制作・運用技術、デザイン力、そしてウェブアクセシビリティ対応に、グループ会社の株式会社YUIDEAとの連携によるサステナビリティの深い専門知識を融合し、戦略策定からWebでの可視化、そして運用まで、一貫した専門チームを用意し、貴社のサステナビリティ情報開示を成功へと導きます。

予算や期間の目安を教えてください。

貴社の状況やご要望に応じて最適なプランをご提案いたしますので、まずはご相談ください。

サイトの規模、必要な機能、コンテンツ量、そして求める質や量によって大幅に変動します。例えば、複雑なデータ連携や移行作業、表現方法、多言語対応などが必要な場合は、標準的なサイトよりも期間と費用がかかる傾向にあります。

お問い合わせの際や初回ヒアリングの際に、貴社の現状や目標を詳しくお伺いし、貴社の状況やご要望に応じて、最適なプランとお見積もりをご提案しますので、まずはぜひご相談ください。

既にコンサルティングパートナーがいますが、連携いただくことは可能でしょうか?

はい、可能です。貴社のサステナビリティ戦略や情報開示方針は、既に専門のコンサルティングパートナー様とご一緒に策定されている場合も多いかと思います。

株式会社デパートでは、その戦略や方針を把握し、Webサイトの情報設計フェーズなどから、Web制作における専門的な知見を中心に支援させていただくことで、貴社のサステナビリティサイトに関する品質を担保します。Webサイトの構築・改修において、実装面のサポートをメインに対応させていただくことができますので、まずはぜひご相談ください。

ウェブアクセシビリティ対応はどこまで対応いただくことが可能ですか?

株式会社デパートでは、法改正に対応した「ウェブアクセシビリティ」の専門知識と実践力でサポートします。

2024年4月の障害者差別解消法改正により、民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。株式会社デパートでは、WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)や日本産業規格(JIS X 8341-3)といった国際・国内のガイドラインに準拠したWebサイトの構築・改修を支援させていただくことが可能です。アクセシビリティ専門家による診断から設計、実装、そして報告まで一貫してサポートをさせていただくことが可能です。

サイト公開後の継続的なサイト保守や改善サポートの支援はありますか?

はい、サイト公開後も貴社のサステナビリティ情報発信が成果を生み続けるよう、継続的なサポート体制をご用意しています。

Webサイトは構築して終わりではありません。公開後のアクセス解析に基づいた改善サポートや、CMSやプラグインのバージョンアップにおけるアプリケーション保守など、貴社のご要望に応じて最適なプランをご提案させていただきます。

また、サステナビリティに関する法規制やガイドラインの変更、ステークホルダーの期待値の変化に対応できるよう、最新の動向を共有し、サイトの情報を常に最適で正確な状態に保つサポートも行います。これにより、貴社のサステナビリティ活動がWebサイトを通じて、常にその価値を最大限に発揮することにつながると考えています。

コラム記事

サステナビリティ

サステナビリティに関するコラム記事を掲載しています。

企業のサステナビリティサイト、なぜ今重要なのか?―アワード受賞企業に学ぶ成功の秘訣

本記事では、サステナビリティサイトの重要性から、国内で権威ある「サステナビリティサイト・アワード2025」の情報をもとに表彰企業の紹介と、評価されるサイトに共通する要素まで、最新の動向を踏まえながら解説します。

エシカルとサステナビリティの違いとは?企業が知るべき倫理的消費の影響も解説

近年、エシカルとサステナビリティという言葉を耳にする機会が増え、企業経営や個人の消費行動においてその重要性が高まっています。 これらの言葉は混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持つと同時に、深く関連し合っています。

ESGとは何か?その意味と企業にとってのメリット|経営における重要性を解説

近年、企業の持続的な成長には、財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を考慮した経営が不可欠とされています。この3つの頭文字を取った「ESG」は、企業が長期的に成長し、持続可能な社会を実現するために重要な考え方です。 本記事では、ESGの意味や、企業がESGに取り組むメリット、SDGsやCSRといった関連用語との違いを解説し、具体的な企業の取り組み事例も紹介します。

Web制作

Web制作に関するコラム記事を掲載しています。

統合報告書をWeb化するメリットとは?デジタル化で変わるレポートの価値と活用法

本記事では、統合報告書をWeb化するメリットや、伝わるサイトを制作・活用するためのポイントを解説します。

サステナビリティサイトとは?企業に求められる役割と構築のポイント

近年、企業にとってサステナビリティへの取り組みは、単なる社会貢献活動を超え、企業価値向上に不可欠な経営戦略として認識されています。それに伴い、企業のサステナビリティ活動を効果的に伝える「サステナビリティサイト」の制作がますます重要となっています。 本記事では、サステナビリティサイト制作の必要性から、構成要素、効果的な制作ポイントまでを網羅的に解説し、皆様のサステナビリティサイト制作の参考となる情報を紹介します。

【身近な事例付】ユニバーサルデザインとは?現代社会における重要性とWebサイト制作での実践方法をご紹介